凝血曲线异常案例分享

值班过程中遇到一例凝血APTT结果异常报告,总结和大家分享。

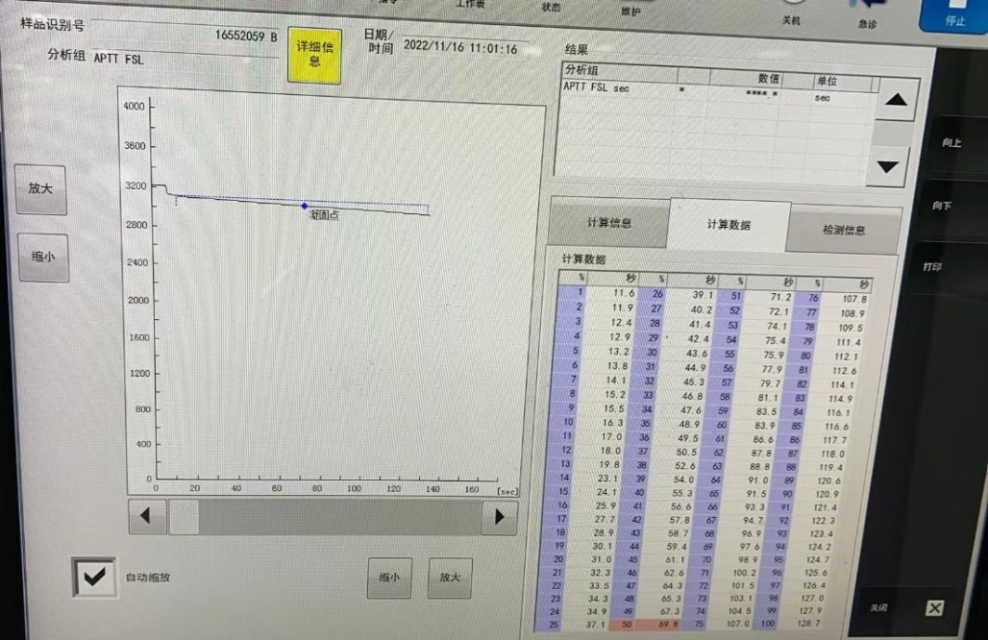

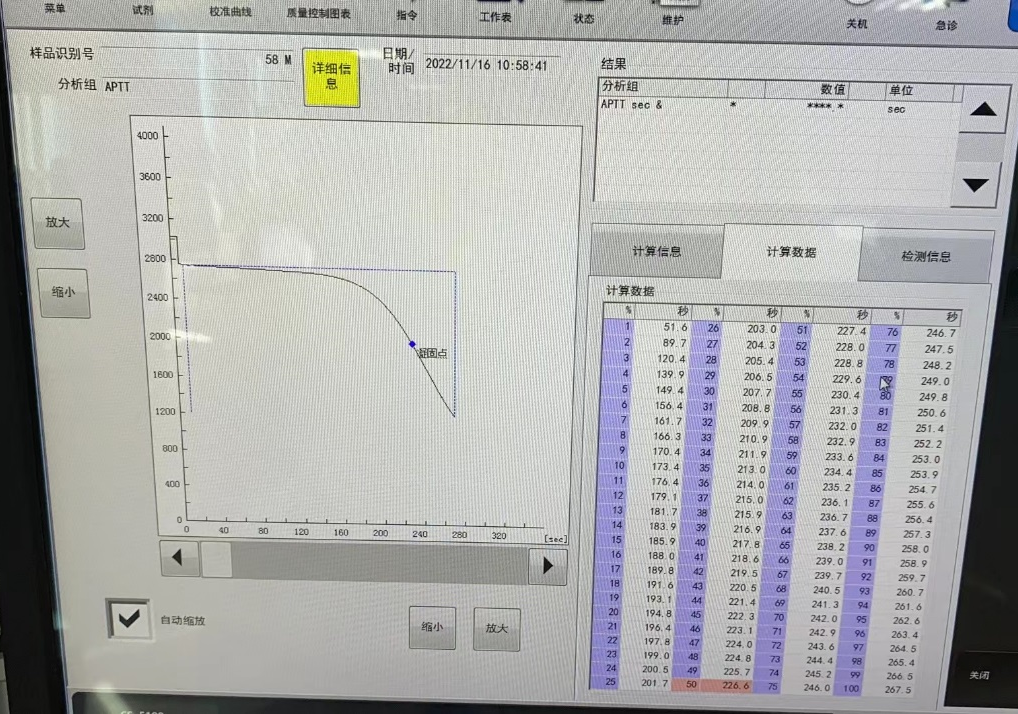

标本检测过程中APTT结果报警,无反应结果,检查血标本并无脂血、溶血、凝血情况,采集标本量也足够,暂排除样本原因。纵向观察样本前后并无异常报警及异常结果,当日质控在控,暂不考虑仪器原因。观看反应曲线如下图图一所示,并且仪器报警:“前带反应错误,反应太慢”。本实验室凝血检测应用仪器为Sysmex CS-5100,试剂为配套试剂。

图一:APTT反应曲线

遇到这种情况如何处理?

在分析此问题前,首先我们要了解仪器测定APTT反应原理,及反应曲线的意义。

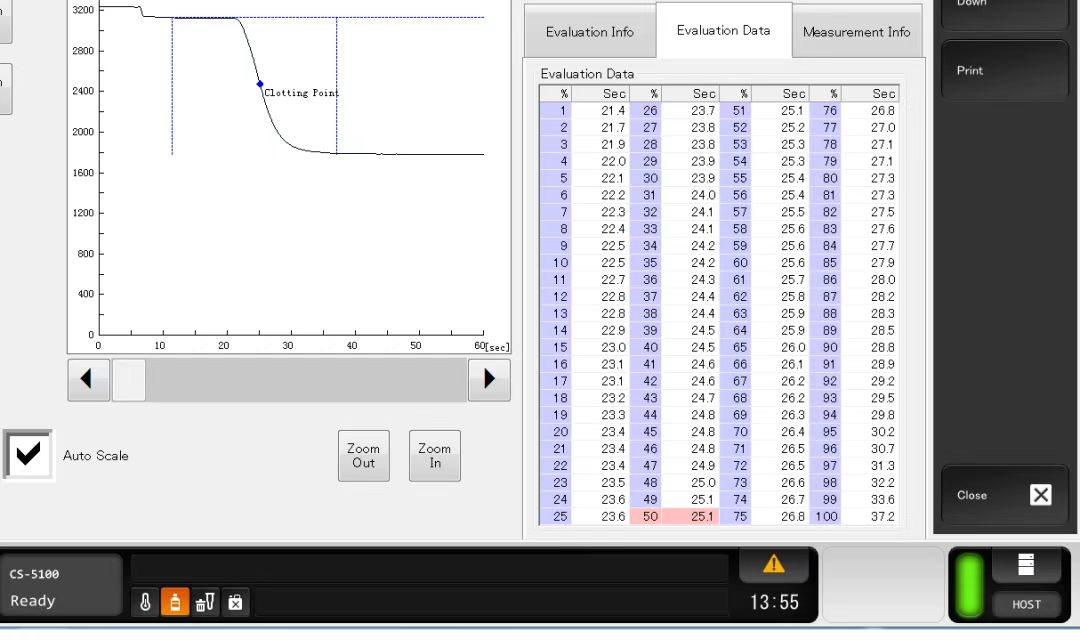

实验室测定APTT是将待测血浆加入部分凝血活酶试剂,预温一定时间后加入氯化钙溶液启动凝血反应,而后仪器通过凝固曲线来监测整个反应的过程。其采用的是百分比检测法检测凝固时间。记录加入试剂后和发生凝固反应前的透射光强度,即为反应程度0%,而凝固反应结束后的透光强度(不再变化)作为反应程度100%,当透射光强度达到50%时所对应的时间即为凝固时间。横坐标为时间,纵坐标为透射光的强度(如图二反应曲线所示),

图二正常反应曲线

右边数值部分0秒时代表加入了钙离子试剂后启动了内源性凝血途径,1%凝固点对应的时间代表纤维蛋白开始生成,100%凝固点对应的时间代表此时纤维蛋白已经全部生成并且透射光强度不再发生变化。所以我们可以把凝固曲线分成三个阶段:

1.基线期:即一开始几秒稳定后透射光强度不变的部分,此时还没有纤维蛋白的生成故透射光强度不会发生变化。

2.纤维蛋白生成期:即透射光强度变化的部分,随着纤维蛋白的生成,透射光强度由大到小变化。

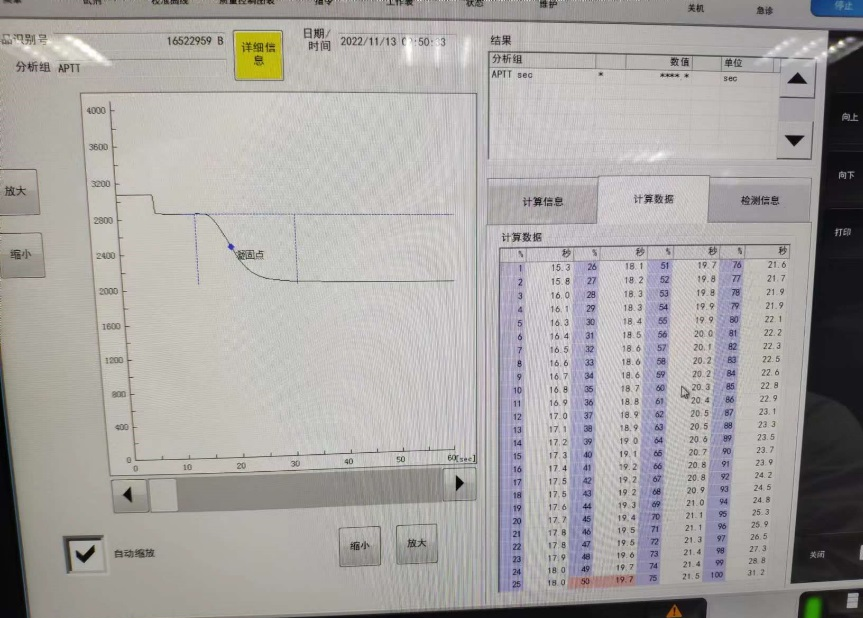

3.平台期:纤维蛋白已经全部生成即100%凝固点之后的曲线部分。仪器对每部分曲线有监测功能,若超出限制范围,则仪器认为结果不可信,出现报警,需要人工确认反应数值,例如图三反应曲线,虽然三个时期均有,但由于一期基线期有一段平台式下降,仪器并未给出结果,而是报警提示,人工观察曲线数值50%时刻反应时间19.7s即可。

图三

回到病例,观察图一反应曲线记录时间点(图一右半部分)。50%凝固反应时间69.8s,但可以直接填50%凝固时刻反应时间吗?显然不能。

仔细比对图一、图三的反应图形不难发现,图三虽然报警反应异常,但反应曲线完整,基线期、纤维蛋白生成期、平台期均有,在确认标本无异常如凝块脂血等情况可以直接填报50%反应时间,而图一明显没有完整反应曲线,故不能直接报,此时应该在延长模式下进行反应,经过延长模式重测得到如下图图四结果,虽然还未出现平台期,此时观察数据50%反应时间已经达到226s,本室APTT时间上限报告130s,故其真实时间一定高于此值,按危急值>130s报告给临床。

图四:延长模式结果

仪器结果这样处理,那和临床相符吗?简单回看一下病例:患者女,13岁5月,主因:腹痛8天,呕吐5天,发热1天入院。以腹痛为主要表现,左上腹为著,腹部CT可见胰腺水肿,结合尿淀粉酶、血脂肪酶、淀粉酶均高于正常,临床诊断为急性胰腺炎。同时患儿C反应蛋白、白细胞计数、降钙素原以及IL-6水平均升高,临床诊断为脓毒血症。

患者为急性胰腺炎患者,当胰腺组织受到损伤,由于巨噬细胞被激活而导致大量的促炎细胞因子产生,从而打破促炎因子和抗炎因子两者间的平衡关系,最终导致全身的炎症反应。大量活化的白细胞通过释放大量炎症介质, 引起自身细胞和组织损伤,这类介质中最重要的是氧自由基( OR) 和中性粒细胞弹力纤维酶( PM N-E)。OR 和 PM N-E 除导致自身组织细胞的损伤外, 还促使血液呈高凝状态, 消耗凝血因子, 增加纤维蛋白降解产物( FDP) 的生成, 从而诱发微循环障碍和 DIC。随着凝血和纤溶系统的激活,血液中凝血因子被消耗,会产生微循环障碍, 血液从高凝状态转变为低凝状态, 导致凝血功能紊乱, 凝血活性异常。并且患者标本无严重脂血状况,排除样本本身浊度因素,结果与病情相符。

总结

我们知道实验室测定APTT于临床具有十分重要的意义,内源性凝血系统的常规筛选,药物(如肝素)治疗的监测指标以及一些疾病的敏感指标。遇到仪器报警或异常结果时,我们一定要仔细分析,结合病历及反应曲线分析,为临床提供准确的报告。

文章作者:袁孟伟

编辑:伟