【第一百三十六期】基层检验网形态学培训

【第一百三十六期】基层检验网形态学培训

每周一次,每次几张,只要您坚持来,抽出几分钟的时间,相信您的识图能力会不知不觉的提升哦

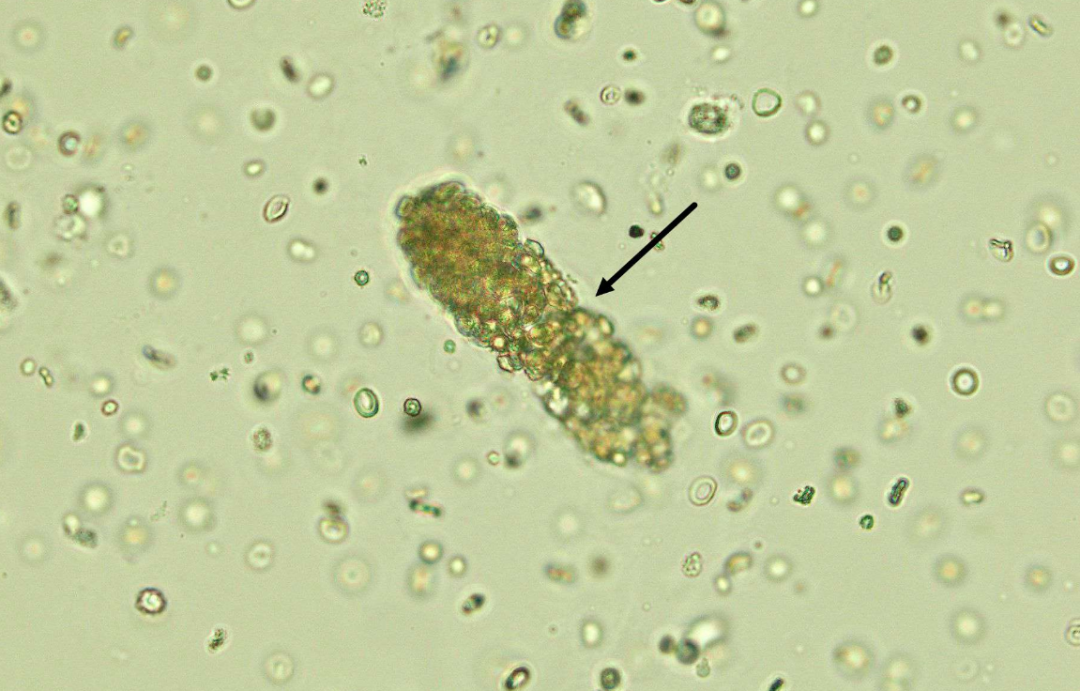

1、请指出箭头所指物名称(尿液,10x40倍):

答案:白细胞管型

解析:管型内容物以白细胞为主,有时含有退化变性坏死的白细胞(或脓细胞),一般多为中性粒细胞。管型内的白细胞多为圆形,有时成团相互重合;管型内白细胞有时会因破坏呈残破状;在普通光镜下,非染色标本有时易与肾小管上皮细胞混淆,给鉴别带来困难。可用加稀酸的方法来显示细胞核,中性粒细胞多为分叶核,而肾小管上皮细胞一般为一个大的圆核;而做过氧化物酶染色,中性粒细胞呈阳性反应,肾小管上皮细胞呈阴性反应。用染色法能更加仔细观察细胞核及胞质形态和特点,较容易鉴别。白细胞管型在肾脏中滞留时间过长也会崩解破坏,形成粗颗粒管型、细颗粒管型,均质化后可变为蜡样管型。尿中出现白细胞管型提示有急、慢性肾盂肾炎存在,急性肾盂肾炎常同时伴细菌管型。白细胞管型也可见于非肾实质性感染性疾病,如链球菌感染性肾炎、膜增殖肾炎及活动性狼疮性肾炎。

SM染色:管型基质染淡红色,管型内白细胞的胞质呈无色~淡蓝色,核染紫色~蓝色。

2、请指出箭头所指物名称(尿液,10x40倍):

答案:红细胞管型

解析:管型中以红细胞为主体,外观略带黄褐色,可见到完整清晰、形态正常或异常的红细胞个体,易于识别。但有时红细胞常互相粘连而无明显的界限,有时甚至残缺不全,仅在管型边缘可见形态完整的红细胞;有时因溶血仅可见到红细胞淡影或破碎的红细胞碎片。若管型长时间滞留于肾小管内,管型中的红细胞可破碎成颗粒样,形成颗粒管型,也可因溶血或均质化形成血液管型和血红蛋白管型。尿中出现红细胞管型提示肾内出血,可见于急慢性肾小球肾炎、急性肾小管坏死、肾梗塞、肾移植排异反应等。

SM染色:管型基质被染为淡红色,管型内红细胞被染为红~紫色。

3、请指出箭头所指物名称(尿液,10x40倍):

答案:颗粒管型

解析:管型内含大小不等的颗粒物,含量超过管型容积的1/3以上时,称为颗粒管型。颗粒管型中包容的颗粒来自于崩解变性的细胞残渣、血浆蛋白及其他物质,这些物质聚集于由T-H蛋白和清蛋白为基质构成的管型内。颗粒管型一般较透明管型短而宽大,不染色标本呈淡黄褐色或棕黑色,颗粒管型还可按颗粒的粗细分为两种,粗颗粒管型中常充满粗大颗粒,多呈暗褐色;细颗粒管型含许多细沙样颗粒,不透明,呈灰色或微黄色。粗颗粒管型见于慢性肾小球肾炎或药物、重金属中毒等所致肾小管损伤;细颗粒管型见于慢性肾小球肾炎或急性肾小球肾炎后期。

SM染色:管型基质被染呈淡粉红色,所含颗粒被染呈淡紫色~淡紫蓝色。

4、请指出箭头所指物名称(尿液,10x40倍):

答案:肾小管上皮细胞管型

解析:也称肾上皮细胞管型。因管型形成于肾小管内,所以管型内包含的细胞一般由脱落于肾小管壁表层的肾小管上皮细胞构成。还可再细分为两类:一类是由脱落的肾小管上皮细胞与T-H蛋白组成,成片上皮细胞与基底膜分离,脱落细胞黏在一起;另一类为急性肾小管坏死时,胞体较大,形态多变,典型的上皮细胞呈瓦片状排列,充满管型,细胞大小不等,核形模糊,有时呈浅黄色。此管型常难与白细胞管型区别,但管型内肾小管上皮细胞比白细胞略大,可呈多边形,形态变化比白细胞复杂,含有一个较大的细胞核,可用加酸法呈现细胞核。酯酶染色呈阳性,过氧化物酶染色呈阴性,借此可与白细胞管型鉴别。肾小管上皮细胞管型提示肾小管受损。

5、请指出箭头所指物名称(尿液,10x40倍):

答案:血液管型

解析:血液管型是指血液进入肾小管后,以血液中的各种成分同时存在的管型,包括红细胞已经破坏,包含许多红细胞碎片,破碎红细胞的血红蛋白仍然保留其中,使得管型呈现血红色。若形成的管型呈颗粒纤维状,则称颗粒纤维状结构为血液管型;若血液破坏后形成均质化管型,则称为均质状血液管型,与血红蛋白管型类似。不染色条件下也可呈现暗红色或红褐色,在酸性尿液环境下可呈灰褐色。血液管型提示肾内出血,可见于急慢性肾小球肾炎、急性肾小管坏死、肾梗塞、肾移植排异反应等。

感谢:重医大附一院检验科和奉节县医学检验质控中心提供的内容。